1925年,在墨西哥城的中心,发生了一场惨绝人寰的车祸。

18岁的少女和自己的男友坐上驶往家中的巴士。

女孩满面春风。

男孩深情款款。

他们望着窗外,

谈论着街上的树枝为何掉落,

谈论着那对在巷口吵架的情侣。

这一刻,在过往看来,显得如此平常。

女孩甚至还欢腾地对男孩说:

“我考上了心仪的医学院校,我简直没办法不为自己感到骄傲。”

可就在话音落地的刹那,灾难重重降临。

一辆有轨电车直冲冲撞向这辆巴士。

它凶猛如一头野兽。

直盯着那个如花少女而来。

不留情面,不留余地,只留下伤痛的喘息。

“锁骨骨折,多处肋骨骨折,脊椎骨折。

骨盆被扶手刺穿,下体穿出。”

这一声声病情通报,像一个魔爪,伸向了这个18岁的女孩。

巴士的乘客中,独独她被厄运选中。

面对痛,锥心的痛。

她说:

“就像一道闪电照亮大地,我突然生活在了一颗痛苦的行星上,透明如冰。”

她哭不出来,破碎感搅动着她的内心。

她的灵魂,在被撕裂的痛苦中分成了两半。

一半是女人。

一半是烈士。

在最后的呻吟里,她喊出了自己的名字——

“弗里达·卡罗。”

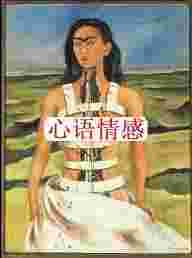

弗里达·卡罗。

一个让整个世界都为之震惊的女子。

一双一字眉,浑然天成。

哪怕只见一眼,也足以令人魂牵梦萦。

她充满风情。

在夜色场合中,始终两颊带笑,双瞳剪水。

她性感逼人,却不单单只为男人,也为女人。

可这样的她,不是只有貌美。

还有无尽的才华。

她是被印在钞票上的女人。

她的一生画了大概150幅的自画像。

毕加索称她的画是个奇迹。

甚至,还送了几套耳环给她,以表爱慕。

众人都说,

弗里达一定是个奇才,

是天之骄子,

才能画出旷世名作。

殊不知,孕育她的是痛苦,是绝望,是分裂,是在夹缝中起舞的力量。

在人类的认知范围内,它被称为——重生的渴望。

弗里达,并不是被上天眷顾的孩子。

6岁时,她感染了小儿麻痹症。

走路与常人不同,令她感到羞愧。

她爱待在家里。

常常在窗户上画出一扇门,想象自己能逃离当下的生活。

由于从小病痛缠身,她的梦想是成为一名医生。

直到18岁的那场车祸,夺去了她对生活的所有幻想。

她感觉到自己的身体瞬间衰老。

在医院,她住了一个月的时间,纱布缠身。

在病床上,她奄奄一息。

面容沧桑不已。

那时,她的男友仅来看过她一次。

以为她快死了,便离她而去。

医生们在她的身体上到处缝缝补补。

她无力,连呜咽声都发不出来。

出院后,她在家里卧床8个月。

很少人与她说话。

很少人来看望她。

她没收到病人该收的鲜花,也没收到鼓励的卡片。

很长一段时间,她觉得自己被世界遗忘。

而在这种孤寂感的催动下,“画家弗里达”悄然而生。

父母为她在床上装上一面镜子。

给她一个调色板,让她用画画打发时间。

看着镜子里反射出的自己,她有了“自画像”的念头。

在画里,她身姿坚挺,完好无损。

父亲问她:“弗里达,你在画什么?”

她坦诚地说:“我在画我自己的现实。”

就这样,在那张床上——

从春夏到秋冬,

从年头至年尾,

她画笔不辍,日日在画。

一种力量汹涌在她的心间。

如她所言:“那是来自艺术的感召。”

当她能下床行走,第一件事就是将自己的画作拿给了当时的艺术界先锋——迭戈·里维拉。

“请你看看我的作品,我能成为艺术家吗?”

那时,迭戈正爬着梯子在画壁画。

他一步一步挪下身躯,盯着眼前的这个女人看。

他眼里的她,娇小无比。

好像一朵易碎的玫瑰。

她眼里的他,是一个粗壮的男人,却有一双玲珑小手。

他们的会面,夹带着激情的火花。

仿佛注定了,会催生出一场旷世虐恋。

在一座蓝房子前,迭戈对弗里达示爱了。

他们热吻。

他们上床。

爱得激烈。

弗里达的父母见了,对迭戈说:

“我警告你,她可是个魔鬼。”

迭戈毫不在意,连连点头:“我知道,没关系。”

1929年。

他们已约会近一年的时间。

迭戈迫不及待向弗里达求婚。

他手捧鲜花,向她走来。

在艺术圈内,大家议论纷纷。

在外形上看来,他们是那么的不匹配。

甚至有人用“大象和鸽子”来形容。

可弗里达感到幸福。

她爱迭戈。

更准确的说是崇拜他。

崇拜他对艺术的理解,

崇拜他对美的想象,

崇拜他的画笔,

崇拜他的一切。

在迭戈面前,她是女人,只是女人。

为爱而伤,为爱而狂。

或许是艺术家的共性。

迭戈情感丰盈,

却渐渐从多情堕落至滥情。

在与弗里达结婚前,他已离婚2次。

招蜂引蝶的本性,早已隐驻其中。

婚后,弗里达专注自己的画作。

迭戈的事业也风生水起。

可渐渐的,弗里达发现了迭戈的风流本性。

在花花场所里,迭戈与女人们谈笑风生。

在她们面前,他显露自己的智慧,人格魅力爆棚。

女人们都爱他。

为他超前的革命思想所欢呼。

为他的画作而雀跃。

剩下的,就是鱼水之欢。

从被丈夫背叛的那刻起,一种别样的情绪开始出现在弗里达的画里。

带着恨意的,

带着摧毁的,

近乎疯魔的。

而新婚第一年,接踵而至的还有命运发起的苦难在折磨着她。

1930年。

因为身体原因,弗里达怀胎3月后流产了。

悲伤还未消散,迭戈又因为工作,把弗里达带往了美国。

从墨西哥到美国定居。

弗里达以为新的环境能让自己得到疗愈。

现实却完全相反。

美国高楼林立,充满商业气息。

她厌恶城市的冰冷。

她想念起了蓝房子和温暖的墨西哥城。

那几年,她拿起画笔,画下惊世之作——《墨美边境上的自画像》。

她的画里,存在着两种极端的情绪。

有寒夜,有暖阳。

有摩登都市的冰冷,也有文明古城的韵味。

她将情绪画在纸上,不论暴戾还是温和。

直到1932年,弗里达再次不幸流产。

她用笑容掩盖自己的脆弱。

但在画纸上,逼仄的空间里,满是对生活的怨恨。

她的画里,开始出现死亡。

其间,流动着十分黑暗的,粗粝的情绪。

同时,也有着一个女人面对苦难的勇敢。

她似乎从不逃避伤痕。

尽可能逼自己直面残酷现实。

哪怕面对第三次流产,她亦是如此。

1933年底,

在弗里达的祈求下,

迭戈终于同意与她回到墨西哥。

真正的绝望与破碎,却再次砸向了弗里达。

在迭戈的工作室,她目睹了一场偷欢。

眼前的男女,正行苟且之事。

弗里达愤恨,拿起身边的椅子狠狠砸了过去。

一个是她妹妹克里斯蒂娜。

一个是她亲近的丈夫。

“被生活谋杀了。”

这六个字,

重重坠向她的心间。

她知道迭戈出轨,可这一次于她而言是毁灭性的。

作为一个女人,她被当场撕碎。

她逃出家门,离开了迭戈。

寻到一个栖身之处,她开始画,不停不歇地画。

此后,她的画里,开始出现凶猛且悲壮的伤口。

最著名的,莫过于那幅《轻轻捏了我一下》。

满地是血,行凶之人却在法庭上,只有轻描淡写的一句——

“我只是轻轻捏了她一下。”

正如迭戈对弗里达的伤害是一样的。

他的出轨,

他的不忠,

他轻而易举犯下的错误,

其实都如刀割般重重划在了她的心上。

她早已碎裂,布满伤痕。

与迭戈分开的一年里,她开始勾引男人。

在酒馆里,她大口的喝龙舌兰烈酒。

姿态轻浮。

任人调侃。

当然,以她的身姿,

她的魅力,

找到一个男人上床,绰绰有余。

她与摄影师,

与雕塑家,

与音乐人,

以身体交欢。

放纵的快乐燃烧着弗里达。

这一切都让迭戈感到嫉妒。

他暴力地夺回了弗里达,将她占为己有。

弗里达从了。

爱得越深,恨得越深。

但对弗里达来说,这一切还不够。

她仍要报复自己的丈夫。

1937年,弗里达开始一段婚外情。

和一个叫托洛茨基的老头。

他是迭戈的偶像。

是众人口中的大英雄。

却同样没办法抵挡这个妖孽般的女子弗里达。

他和她开始一段私情。

弗里达不做掩饰,让迭戈看见他们的欢愉。

她终于激起了他的嫉妒之火。

1938年,11月6日。

迭戈和弗里达离婚。

这场相爱相杀的感情,终于走到落幕的那刻。

弗里达心里却始终爱着迭戈。

在收到离婚契约书的那天,她创作了《两个弗里达》。

两颗心脏。

一颗是迭戈不再爱的,一颗是迭戈曾经爱过的。

她手握剪刀,白裙间鲜血淋漓。

外人看是残酷,是痛感横生,是被伤透的心。

于弗里达来说,却是剪断这一切,期待新生。

她不再只做一个女人。

她要做艺术的烈士。

与它同生,同悲,同死。

在弗里达40岁时,灵感日日都在喷涌而出。

她对友人说:“我的画作一定会闻名世界。”

没多久,她的事业真的开始腾飞。

她被称为是墨西哥的超现实主义代表。

她似乎活在梦里。

她的画,散发着无边无际的想象。

还有,对生的渴望。

她笔下的沙漠,能肆意开出花来。

树木的根部,总是泉水涌动。

和她心里背负的痛苦不同,

她的画布上永远充斥着大块的彩色。

那是她的向往,亦是寄托。

画里有亡灵,但它的手中抱着鲜花。

弗里达在沉睡,却身披绿叶。

在她的画中,充满复杂性。

有死亡,也有生的气息。

而这种矛盾感,正是她生活最真实的写照。

她是一边流血,一边奔跑的人。

在她后期所作的画中,人们更震惊的是其中流动的悲楚感。

在作为女人这个角色中,她是受伤的麋鹿。

万箭裹腹,仍面不改色。

40年代,弗里达的作品在纽约售罄。

世界向这位艺术的烈士张开了双手。

可就在此时,弗里达再一次陷入了病痛的漩涡。

她和撕裂的痛感抗争。

命运愈想阻止她创作,她愈顽强。

病床上,她在紧身的胸衣上作画。

画中,荆棘缠绕着她的身躯。

她不笑。

也从不流泪。

她不再掩盖自己的身体。

她承认自己的破碎。

1950年,弗里达的身体状况急剧恶化。

一年里,她入住7次医院。

3年后,她病情再度恶化,右肢被截掉。

好友为她举办最后一次画展。

那天她得知消息后,执意坐着救护车赶到现场。

她躺在担架上,用眼睛注视众人。

那一刻,她成为了世界公认的卓越画家,一画万金。

同时,她也深深明白——身体上的痛苦,不会再持续太久了。

1954年,她被肺炎击倒,永眠于世。

年仅47岁。

这株在苦难中绽放的墨西哥玫瑰。

就此在人海中凋谢。

可我更相信——

她在死亡中得到了永生。

在时间的水流里,以最温柔的姿态,拥抱着自己。