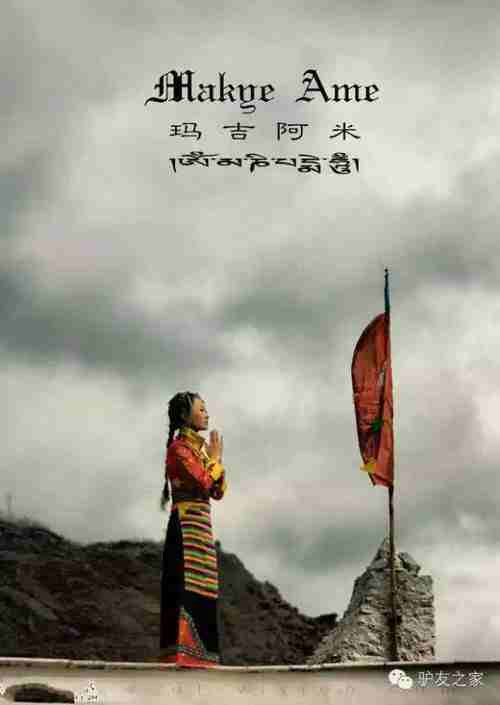

文/沈卫荣近年来,“玛吉阿米”随着仓央嘉措和他的情歌红遍世界,以她命名的餐吧和乐队也都红火了,她成了当下中国的一个文化符号。将本来语义暧昧的、泛指的“玛吉阿妈”改造成为一位特定的美少女,即仓央嘉措的情人的名字“玛吉阿米”,无疑是一次极为成功的商业炒作,赚得了广大仓粉们如潮般的拥护。

玛吉阿米:一个被捏造出来的情人2009年夏天,我带一伙学生去西藏游学,首站圣城拉萨。有天早上,一位颇有几分文艺范的学生神秘兮兮地对我说:“老师,昨晚我去玛吉阿米了。”“玛吉阿米?那是啥地方?”“啊!老师你不知道,玛吉阿米是八廓街上的一座黄房子,说是当年仓央嘉措和他的情人玛吉阿米私会的地方,现在是一家藏餐吧,可有名了。”我一听笑了,这一定又是哪位好事者唯恐天下不乱搞出来忽悠人的东西。以前读到有人写六世达赖喇嘛仓央嘉措“雅好狎邪,钟情少艾,后宫秘苑,时具幽欢。又易服微行,猎艳于拉萨城内。初犹自秘,于所居布达拉宫别为便门,躬掌锁匙,夜则从便门出,易名宕桑汪波,趋拉萨酒家与当垆女会,以为常,未晓潜归,宫中人无知之者”云云,我都把它们当作小说家言,一笑置之。没想到至今也总还是有人喜欢拿古人说事,非要让仓央嘉措当年的绯闻故事坐实不可。这下可好,不但他的情人有名有姓,而且连他们私会的地方也都曝光了,实在是匪夷所思。 据说,“玛吉阿米”还不只拉萨一家,在北京、昆明等地也都有分店,是很有人气的公共娱乐场所。我瞎猜今天喜欢去“玛吉阿米”的仓央嘉措的粉丝们大概是想找回一点“供养情天一喇嘛”的感觉吧?到这里来或是想“还我本来真面目,依然天下有情人?”但我斗胆说句或让“天下有情人”扫兴的话,佛陀本无情,怎会缠绵多情,反被有情所累?即便仓央嘉措端的是菩萨化现,来此人间游戏三昧,也确曾“禅修欢喜日忘忧,秘戏宫中乐事稠”,我也敢担保这位苦命的佛爷从来就没有遇见过一位名唤“玛吉阿米”的情人,因为“玛吉阿米”压根就不可能是一位藏族美女的名字。

那么,这样一位听起来有鼻子有眼的“玛吉阿米”是怎么出现的呢?“玛吉阿米”又究竟何许人也?我大概没有必要去追查到底是谁于何时第一次创造了“玛吉阿米”这个名字,百度百科中说“玛吉阿米”是“玛吉阿妈”的介词形式,据此追根溯源,那么这位“玛吉阿米”恐怕还是从传为仓央嘉措所作六十[六]首情歌中的第一首中提到的一位常常在诗人心中萦绕的女子形象——“玛吉阿妈”这里衍生出来的。

这首情歌最早在于道泉先生笔下是这样翻译的:从东边的山尖上,白亮的月儿出来了。“未生娘”底脸儿,在心中已渐渐地显现。随后,刘家驹先生将它译作:东山上,现出了皎洁的月光;这时慈母容颜,不禁地萦绕着侬的心肠。再过了几年,曾缄先生将它改编成了一首七绝:心头影事幻重重,化作佳人绝代容;恰似东山山上月,轻轻走出最高峰。稍后,又有刘希武先生将它翻译成了一首古体诗:明月何玲珑,初出东山上;少女面庞儿,油然萦怀想。到了上个世纪八十年代,王沂暖先生将它翻译为:从那东方山顶,升起皎洁月亮。未嫁少女的面容,时时浮现我心上。而于道泉先生的高足庄晶先生则将它翻译为:在那东山顶上,升起皎洁的月亮。娇娘的面容,浮现在我的心上。

显然,这首情歌并不复杂,很好理解。上引这些译文虽风格各异,但内容基本一致,我个人以为还是于译最好、最忠实于原文。这几种翻译中唯有一处差别较大,事关到底是谁的面容在诗人的心中浮现?于此,我们见到了“未生娘”、“慈母”、“佳人”、“少女”、“未嫁少女”和“娇娘”等等,不一而足。查对其藏文原文,可知与所有这些异译对应的是同一个藏文语词Ma skyes a ma,按今天拉萨方言当可音译为“玛吉阿妈”。而“玛吉阿妈”这个称呼实在太异乎寻常,不但难倒了至今为止所有仓央嘉措情歌的翻译家和注释家,而且也给人留下了众多歧义和可以随意想象的空间,而“玛吉阿米”就是从“玛吉阿妈”蜕变出来的一个怪胎。

“玛吉阿妈”的字面意思就是于道泉先生所翻译的“未生娘”,或者更直白地说是“无生阿妈”,可我们怎么来解释这个既“未生”,却又成了“娘”的“玛吉阿妈”呢?这一罕见的表达方式,难倒了一干喜欢较真的语文学家们,至今他们给出了如下三种解释:一,“未生娘”就是“尚未生育的女子”,所以翻译作“少女”、“佳人”、“未嫁少女”和“娇娘”等等;或者“未生阿妈”说的是非娘胎生的仙女,因来路神奇,故分外美丽;二,“无生阿妈”的意思是“你虽然没有生我,但你的恩情就和阿妈一样”,引申为虽不是亲娘,但情比亲娘的“慈母”(后母);三,“玛吉阿妈”表喻的是“佛母”,佛经中说“诸法空相,不生不灭,不垢不净,不增不减,”故“无生”喻佛性,“无生阿妈”就是“不生不灭”的“般若波罗蜜多佛母”。

与上述对“玛吉阿妈”的三种不同的解读随应,我们对仓央嘉措这首情歌也有以下三种不同的读法:一,若“玛吉阿妈”指的是“未曾生育的少女”,或“仙女”,那么,我们确实可以理解为这是诗人献给心上人的一首情歌;二,若“玛吉阿妈”指的是一位情比亲娘的“未生娘”(后娘),那么这不过是一首孩儿思念母亲的歌;三,若“玛吉阿妈”指的是佛母,那么,它根本就不是一首情歌,而是一篇出家人歌颂佛母的赞辞。 像我这样的“语文学家”将还原文本语境、正确读解文本为职业,而这种做法有时难免会大煞风景,败了文学的胃口。上面把“玛吉阿妈”这个语词可能的意义说得那么清楚,或即让仓央嘉措这首情歌的文学趣味减少了许多。事实上,不管是把“玛吉阿妈”解释成为“未生娘”,还是“少女”、“佛母”,它们都不过是一个泛指的概念,显然都与六世达赖喇嘛的“情人”这一特定的角色配对不上。或许与其去费力说清它的意义,实际上还不如直接保留“玛吉阿妈”这个称呼,这样更有文学味道,能给读者留下回味的空间。但是,“玛吉阿妈”不管是“未生”,还是“不是亲生”,听起来毕竟还是一位“阿妈”,怎么也不能说她就是那位曾经害得我们的年轻佛爷半夜还要从布达拉宫偷偷潜出去私会的情人。

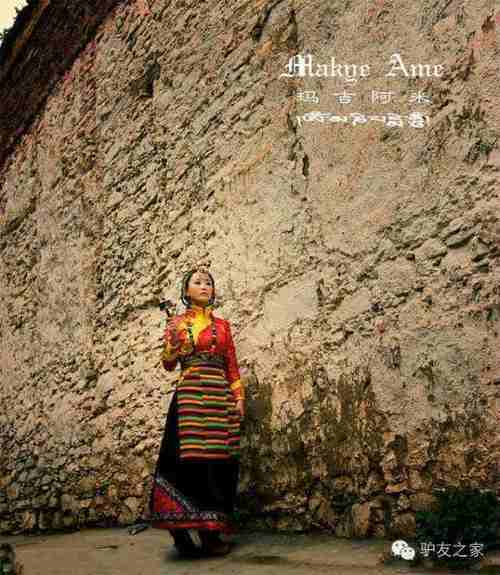

不得不说,我们今人实在是很聪明的,要给早已成古人的仓央嘉措安排一位老情人简直就是易如反掌。“玛吉阿妈”听起来不对劲,我们不妨采用它的“介词形式”把她替换成“玛吉阿米”,不管它在藏语文中到底行得通行不通,至少在我们汉人的耳朵里“玛吉阿米”听起来更像是一位藏族美女的名字。于是,“玛吉阿妈”摇身一变为“玛吉阿米”,这样我们眼下最热爱、最推崇的“情圣”终于在他断离红尘三百年之后被许配上了一位名正言顺的情人——“玛吉阿米”。近年来,“玛吉阿米”随着仓央嘉措和他的情歌红遍世界,以她命名的餐吧和乐队也都红火了,她成了当下中国的一个文化符号。将本来语义暧昧的、泛指的“玛吉阿妈”改造成为一位特定的美少女,即仓央嘉措的情人的名字“玛吉阿米”,无疑是一次极为成功的商业炒作,赚得了广大仓粉们如潮般的拥护。这有点像是将香巴剌改变成为香格里拉一样,是一个天才性的创造。可就如一旦“香格里拉”这个乌托邦被坐实以后,人们便会很快忘却对香巴剌这个佛国的追求。如果说仓央嘉措情歌中的“玛吉阿妈”是一位女神,是一个精神的偶像,那么,她的变体“玛吉阿米”则不过是一位红尘女子,她已走下了神坛,被俗化为拉萨卖酒家里一位颜如花的“当垆女子”。

可不得不说的是,“玛吉阿米”这个颇有几分异域情调的名字在我这样懂点藏语文的语文学家耳中听起来其实一点也不顺耳,甚至还有点刺耳。且不说一个人的名字怎么可以用它的“介词形式”来指代,事实上藏族女子很少有人取“阿米”这样的名字的,因为它在藏语文中听起来可不像在我们想象中的那样女性味十足。我不敢妄猜创造“玛吉阿米”这个名字者的真实动机,但他 / 她莫非不知道“阿米”,或A mi,在藏语文中实际上和美女毫无关联。相反,A mi或可以作为A mye的另一种说法,意思是“爷爷”或者“老爹”。所以,我们自以为听起来很像是美女、情人名字的“玛吉阿米”,它的意思可以是“未生爷爷”,或者“无生老爹”,它比“玛吉阿妈”与仓央嘉措情人这一身份相隔更远。可见,为我们热爱的情圣凭空捏造出来一位名叫 “玛吉阿米”的旧情人实在并不很高明。迄今为止,我还没有很用心地研究过仓央嘉措,但在很久以前我曾对他的先辈一世达赖喇嘛根顿珠有过很深的研究,至今还记得根顿珠曾写过一首十分有名的《东方雪山之歌》(Shar gangs ri ma)。今天找出来重读,见它是这样开始的:在那东方洁白的雪山顶上,好像是白云直入天穹。一见此境就想念我的喇嘛,愈想他的恩情愈生欢喜。在那白云回翔的东方,那个有福尊胜的旷野,住着我父罗桑扎巴师徒,连名字也难启齿的大恩人!

这首《东方雪山之歌》是一世达赖喇嘛献给他的师父、人称第二佛陀的宗喀巴大师的一首赞歌,被藏传佛教徒视为弟子歌颂师父之恩情的不朽之作,至今于雪域依然被广为传诵、脍炙人口。每次读到仓央嘉措的这首情歌,我就会想起根顿珠的《东方雪山之歌》。自不待言,仓央嘉措的这首情歌从意境到文字都不可与他前世的这首《东方雪山之歌》同日而语,但我非常愿意相信这是仓央嘉措为其先辈的传世名篇所写的一首续篇,它是献给他的阿妈、他的情同亲娘的“未生娘”、佛母,或者度母们的一首赞歌。无论如何,它绝不可能是仓央嘉措专为他那位莫须有的情人“玛吉阿米”谱写的一首情歌。

文/沈卫荣近年来,“玛吉阿米”随着仓央嘉措和他的情歌红遍世界,以她命名的餐吧和乐队也都红火了,她成了当下中国的一个文化符号。将本来语义暧昧的、泛指的“玛吉阿妈”改造成为一位特定的美少女,即仓央嘉措的情人的名字“玛吉阿米”,无疑是一次极为成功的商业炒作,赚得了广大仓粉们如潮般的拥护。

文/沈卫荣近年来,“玛吉阿米”随着仓央嘉措和他的情歌红遍世界,以她命名的餐吧和乐队也都红火了,她成了当下中国的一个文化符号。将本来语义暧昧的、泛指的“玛吉阿妈”改造成为一位特定的美少女,即仓央嘉措的情人的名字“玛吉阿米”,无疑是一次极为成功的商业炒作,赚得了广大仓粉们如潮般的拥护。 玛吉阿米:一个被捏造出来的情人2009年夏天,我带一伙学生去西藏游学,首站圣城拉萨。有天早上,一位颇有几分文艺范的学生神秘兮兮地对我说:“老师,昨晚我去玛吉阿米了。”“玛吉阿米?那是啥地方?”“啊!老师你不知道,玛吉阿米是八廓街上的一座黄房子,说是当年仓央嘉措和他的情人玛吉阿米私会的地方,现在是一家藏餐吧,可有名了。”我一听笑了,这一定又是哪位好事者唯恐天下不乱搞出来忽悠人的东西。以前读到有人写六世达赖喇嘛仓央嘉措“雅好狎邪,钟情少艾,后宫秘苑,时具幽欢。又易服微行,猎艳于拉萨城内。初犹自秘,于所居布达拉宫别为便门,躬掌锁匙,夜则从便门出,易名宕桑汪波,趋拉萨酒家与当垆女会,以为常,未晓潜归,宫中人无知之者”云云,我都把它们当作小说家言,一笑置之。没想到至今也总还是有人喜欢拿古人说事,非要让仓央嘉措当年的绯闻故事坐实不可。这下可好,不但他的情人有名有姓,而且连他们私会的地方也都曝光了,实在是匪夷所思。 据说,“玛吉阿米”还不只拉萨一家,在北京、昆明等地也都有分店,是很有人气的公共娱乐场所。我瞎猜今天喜欢去“玛吉阿米”的仓央嘉措的粉丝们大概是想找回一点“供养情天一喇嘛”的感觉吧?到这里来或是想“还我本来真面目,依然天下有情人?”但我斗胆说句或让“天下有情人”扫兴的话,佛陀本无情,怎会缠绵多情,反被有情所累?即便仓央嘉措端的是菩萨化现,来此人间游戏三昧,也确曾“禅修欢喜日忘忧,秘戏宫中乐事稠”,我也敢担保这位苦命的佛爷从来就没有遇见过一位名唤“玛吉阿米”的情人,因为“玛吉阿米”压根就不可能是一位藏族美女的名字。

玛吉阿米:一个被捏造出来的情人2009年夏天,我带一伙学生去西藏游学,首站圣城拉萨。有天早上,一位颇有几分文艺范的学生神秘兮兮地对我说:“老师,昨晚我去玛吉阿米了。”“玛吉阿米?那是啥地方?”“啊!老师你不知道,玛吉阿米是八廓街上的一座黄房子,说是当年仓央嘉措和他的情人玛吉阿米私会的地方,现在是一家藏餐吧,可有名了。”我一听笑了,这一定又是哪位好事者唯恐天下不乱搞出来忽悠人的东西。以前读到有人写六世达赖喇嘛仓央嘉措“雅好狎邪,钟情少艾,后宫秘苑,时具幽欢。又易服微行,猎艳于拉萨城内。初犹自秘,于所居布达拉宫别为便门,躬掌锁匙,夜则从便门出,易名宕桑汪波,趋拉萨酒家与当垆女会,以为常,未晓潜归,宫中人无知之者”云云,我都把它们当作小说家言,一笑置之。没想到至今也总还是有人喜欢拿古人说事,非要让仓央嘉措当年的绯闻故事坐实不可。这下可好,不但他的情人有名有姓,而且连他们私会的地方也都曝光了,实在是匪夷所思。 据说,“玛吉阿米”还不只拉萨一家,在北京、昆明等地也都有分店,是很有人气的公共娱乐场所。我瞎猜今天喜欢去“玛吉阿米”的仓央嘉措的粉丝们大概是想找回一点“供养情天一喇嘛”的感觉吧?到这里来或是想“还我本来真面目,依然天下有情人?”但我斗胆说句或让“天下有情人”扫兴的话,佛陀本无情,怎会缠绵多情,反被有情所累?即便仓央嘉措端的是菩萨化现,来此人间游戏三昧,也确曾“禅修欢喜日忘忧,秘戏宫中乐事稠”,我也敢担保这位苦命的佛爷从来就没有遇见过一位名唤“玛吉阿米”的情人,因为“玛吉阿米”压根就不可能是一位藏族美女的名字。

显然,这首情歌并不复杂,很好理解。上引这些译文虽风格各异,但内容基本一致,我个人以为还是于译最好、最忠实于原文。这几种翻译中唯有一处差别较大,事关到底是谁的面容在诗人的心中浮现?于此,我们见到了“未生娘”、“慈母”、“佳人”、“少女”、“未嫁少女”和“娇娘”等等,不一而足。查对其藏文原文,可知与所有这些异译对应的是同一个藏文语词Ma skyes a ma,按今天拉萨方言当可音译为“玛吉阿妈”。而“玛吉阿妈”这个称呼实在太异乎寻常,不但难倒了至今为止所有仓央嘉措情歌的翻译家和注释家,而且也给人留下了众多歧义和可以随意想象的空间,而“玛吉阿米”就是从“玛吉阿妈”蜕变出来的一个怪胎。

显然,这首情歌并不复杂,很好理解。上引这些译文虽风格各异,但内容基本一致,我个人以为还是于译最好、最忠实于原文。这几种翻译中唯有一处差别较大,事关到底是谁的面容在诗人的心中浮现?于此,我们见到了“未生娘”、“慈母”、“佳人”、“少女”、“未嫁少女”和“娇娘”等等,不一而足。查对其藏文原文,可知与所有这些异译对应的是同一个藏文语词Ma skyes a ma,按今天拉萨方言当可音译为“玛吉阿妈”。而“玛吉阿妈”这个称呼实在太异乎寻常,不但难倒了至今为止所有仓央嘉措情歌的翻译家和注释家,而且也给人留下了众多歧义和可以随意想象的空间,而“玛吉阿米”就是从“玛吉阿妈”蜕变出来的一个怪胎。 与上述对“玛吉阿妈”的三种不同的解读随应,我们对仓央嘉措这首情歌也有以下三种不同的读法:一,若“玛吉阿妈”指的是“未曾生育的少女”,或“仙女”,那么,我们确实可以理解为这是诗人献给心上人的一首情歌;二,若“玛吉阿妈”指的是一位情比亲娘的“未生娘”(后娘),那么这不过是一首孩儿思念母亲的歌;三,若“玛吉阿妈”指的是佛母,那么,它根本就不是一首情歌,而是一篇出家人歌颂佛母的赞辞。 像我这样的“语文学家”将还原文本语境、正确读解文本为职业,而这种做法有时难免会大煞风景,败了文学的胃口。上面把“玛吉阿妈”这个语词可能的意义说得那么清楚,或即让仓央嘉措这首情歌的文学趣味减少了许多。事实上,不管是把“玛吉阿妈”解释成为“未生娘”,还是“少女”、“佛母”,它们都不过是一个泛指的概念,显然都与六世达赖喇嘛的“情人”这一特定的角色配对不上。或许与其去费力说清它的意义,实际上还不如直接保留“玛吉阿妈”这个称呼,这样更有文学味道,能给读者留下回味的空间。但是,“玛吉阿妈”不管是“未生”,还是“不是亲生”,听起来毕竟还是一位“阿妈”,怎么也不能说她就是那位曾经害得我们的年轻佛爷半夜还要从布达拉宫偷偷潜出去私会的情人。

与上述对“玛吉阿妈”的三种不同的解读随应,我们对仓央嘉措这首情歌也有以下三种不同的读法:一,若“玛吉阿妈”指的是“未曾生育的少女”,或“仙女”,那么,我们确实可以理解为这是诗人献给心上人的一首情歌;二,若“玛吉阿妈”指的是一位情比亲娘的“未生娘”(后娘),那么这不过是一首孩儿思念母亲的歌;三,若“玛吉阿妈”指的是佛母,那么,它根本就不是一首情歌,而是一篇出家人歌颂佛母的赞辞。 像我这样的“语文学家”将还原文本语境、正确读解文本为职业,而这种做法有时难免会大煞风景,败了文学的胃口。上面把“玛吉阿妈”这个语词可能的意义说得那么清楚,或即让仓央嘉措这首情歌的文学趣味减少了许多。事实上,不管是把“玛吉阿妈”解释成为“未生娘”,还是“少女”、“佛母”,它们都不过是一个泛指的概念,显然都与六世达赖喇嘛的“情人”这一特定的角色配对不上。或许与其去费力说清它的意义,实际上还不如直接保留“玛吉阿妈”这个称呼,这样更有文学味道,能给读者留下回味的空间。但是,“玛吉阿妈”不管是“未生”,还是“不是亲生”,听起来毕竟还是一位“阿妈”,怎么也不能说她就是那位曾经害得我们的年轻佛爷半夜还要从布达拉宫偷偷潜出去私会的情人。

可不得不说的是,“玛吉阿米”这个颇有几分异域情调的名字在我这样懂点藏语文的语文学家耳中听起来其实一点也不顺耳,甚至还有点刺耳。且不说一个人的名字怎么可以用它的“介词形式”来指代,事实上藏族女子很少有人取“阿米”这样的名字的,因为它在藏语文中听起来可不像在我们想象中的那样女性味十足。我不敢妄猜创造“玛吉阿米”这个名字者的真实动机,但他 / 她莫非不知道“阿米”,或A mi,在藏语文中实际上和美女毫无关联。相反,A mi或可以作为A mye的另一种说法,意思是“爷爷”或者“老爹”。所以,我们自以为听起来很像是美女、情人名字的“玛吉阿米”,它的意思可以是“未生爷爷”,或者“无生老爹”,它比“玛吉阿妈”与仓央嘉措情人这一身份相隔更远。可见,为我们热爱的情圣凭空捏造出来一位名叫 “玛吉阿米”的旧情人实在并不很高明。迄今为止,我还没有很用心地研究过仓央嘉措,但在很久以前我曾对他的先辈一世达赖喇嘛根顿珠有过很深的研究,至今还记得根顿珠曾写过一首十分有名的《东方雪山之歌》(Shar gangs ri ma)。今天找出来重读,见它是这样开始的:在那东方洁白的雪山顶上,好像是白云直入天穹。一见此境就想念我的喇嘛,愈想他的恩情愈生欢喜。在那白云回翔的东方,那个有福尊胜的旷野,住着我父罗桑扎巴师徒,连名字也难启齿的大恩人!

可不得不说的是,“玛吉阿米”这个颇有几分异域情调的名字在我这样懂点藏语文的语文学家耳中听起来其实一点也不顺耳,甚至还有点刺耳。且不说一个人的名字怎么可以用它的“介词形式”来指代,事实上藏族女子很少有人取“阿米”这样的名字的,因为它在藏语文中听起来可不像在我们想象中的那样女性味十足。我不敢妄猜创造“玛吉阿米”这个名字者的真实动机,但他 / 她莫非不知道“阿米”,或A mi,在藏语文中实际上和美女毫无关联。相反,A mi或可以作为A mye的另一种说法,意思是“爷爷”或者“老爹”。所以,我们自以为听起来很像是美女、情人名字的“玛吉阿米”,它的意思可以是“未生爷爷”,或者“无生老爹”,它比“玛吉阿妈”与仓央嘉措情人这一身份相隔更远。可见,为我们热爱的情圣凭空捏造出来一位名叫 “玛吉阿米”的旧情人实在并不很高明。迄今为止,我还没有很用心地研究过仓央嘉措,但在很久以前我曾对他的先辈一世达赖喇嘛根顿珠有过很深的研究,至今还记得根顿珠曾写过一首十分有名的《东方雪山之歌》(Shar gangs ri ma)。今天找出来重读,见它是这样开始的:在那东方洁白的雪山顶上,好像是白云直入天穹。一见此境就想念我的喇嘛,愈想他的恩情愈生欢喜。在那白云回翔的东方,那个有福尊胜的旷野,住着我父罗桑扎巴师徒,连名字也难启齿的大恩人!